0571-86043582

公司秉承着“诚信为立足之本;创新为生存之源;服务为永恒主题”的原则,继续发扬“与时俱进,求实创新”的科研精神,将为中国智慧水务事业的发展和数字孪生水利工程建设献出我们微薄的力量!

水利水务领域作为保障国家水安全、支撑经济社会发展的基础性行业,其发展新质生产力是推动行业转型升级、实现高质量发展的核心路径。新质生产力以科技创新为核心驱动力,融合数字技术、绿色技术、智能技术及新型模式,能够提升水资源利用效率、增强水安全韧性、促进生态与经济协同,未来发展前景广阔。以下从技术驱动、场景应用、产业融合、体制机制等维度展开分析:

一、技术驱动:数字孪生、AI与绿色技术重塑水利水务底层逻辑

新质生产力的核心是技术创新,水利水务领域的关键技术突破正在重构传统生产与管理模式:

1. 数字孪生与智慧水利

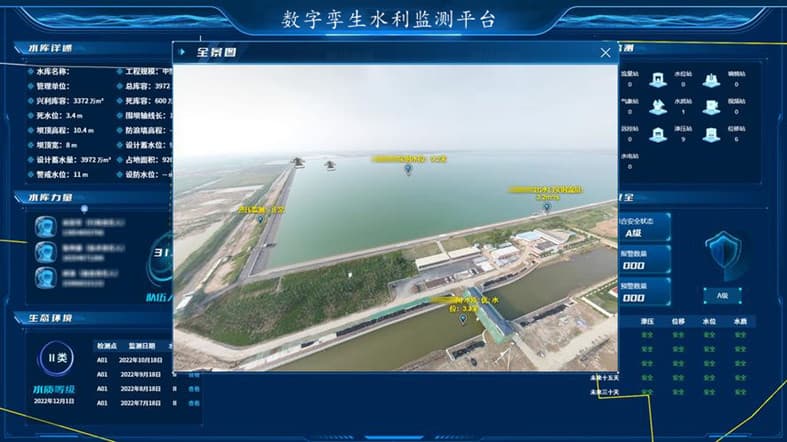

数字孪生技术通过物理世界与虚拟空间的实时映射,构建“数字流域”“数字水网”,实现全要素感知、全周期模拟、全场景决策。例如:

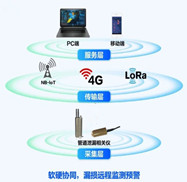

智能感知网络:通过5G+物联网(IoT)部署水文站、水位计、水质传感器、水听器、管网监测终端等设备,实现降水、径流、水质、检漏、供水管网压力等多维度数据的实时采集(如深圳“智慧水务”平台已接入超10万感知点)。

数字孪生模型:基于GIS、BIM、大数据和AI算法,构建流域级、城市级数字孪生体,模拟洪水演进、水资源调度、水生态演变等过程。例如,长江流域数字孪生平台可提前72小时精准预报洪水,调度效率提升30%以上。

智能决策支持:AI大模型(如水利行业专用大模型)可分析历史数据与实时监测数据,优化水库群联合调度、跨区域水资源配置方案,减少人为经验依赖。

2. 绿色低碳技术赋能可持续发展

水利水务领域是实现“双碳”目标的关键战场,新能源与低碳技术的应用正在推动行业向绿色转型:

再生水利用:通过膜分离(MBR)、氧化(AOPs)等技术提升污水资源化水平,将再生水用于工业冷却、城市绿化、景观补水甚至间接回灌地下水。例如,北京高碑店再生水厂日处理能力100万吨,再生水利用率超80%,替代大量自来水与地下水。

水利工程低碳化:在水电站建设中推广小水电绿色改造(如生态流量泄放、鱼类洄游通道建设);在供水管网中应用节能泵组、智能调压技术降低能耗;利用光伏、风电为偏远地区水利设施供电(如西藏小型水电站配套光伏储能系统)。

生态修复技术:通过微生物菌剂、人工湿地、生态护岸等技术修复河湖水生态系统,提升水体自净能力。例如,杭州西溪湿地通过生态修复,水体透明度从30cm提升至120cm,生物多样性增加40%。

3. 新材料与新装备突破传统限制

高性能复合材料(如耐腐蚀管道、轻量化水工结构)、智能装备(如巡检机器人、无人机清淤设备)的应用降低了运维成本,提升了工程可靠性。例如:

纤维增强复合材料(FRP)管道耐酸碱、抗腐蚀,寿命比传统钢管延长3-5倍,已在污水输送管网中试点应用;

水下机器人(ROV)可替代人工进入深水区或危险区域巡检,效率提升5倍以上;

太阳能驱动的水质监测浮标实现了偏远水域的无人值守。

二、场景应用:从“被动应对”到“主动治理”的全链条升级

新质生产力推动水利水务从单一功能(如防洪、供水)向“安全、资源、环境、生态、经济”多目标协同转型,覆盖“源头-过程-末端”全链条场景:

1. 水资源集约利用:从“粗放开发”到“精准配置”

跨区域调水智能化:通过数字孪生技术优化南水北调等工程的调度,根据实时需水情况动态调整流量,减少水资源浪费。例如,南水北调中线工程通过智能调度系统,年节水超5亿立方米。

农业节水革命:推广智能滴灌、喷灌系统(结合土壤墒情监测与AI模型),实现“按作物需求精准供水”。新疆棉田应用该技术后,灌溉定额从800立方米/亩降至400立方米/亩,单产提升15%。

2. 水旱灾害防御:从“经验防御”到“科学韧性”

暴雨内涝精准预警:通过短临降雨预报(分钟级)与城市内涝模型耦合,提前发布积水点预警(如广州“穗智管”平台可提前1小时预警内涝);

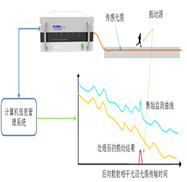

堤坝安全智能诊断:利用探地雷达、分布式光纤监测技术实时感知堤坝渗漏、裂缝等隐患,结合AI算法评估风险等级,实现“隐患早发现、早处置”。

3. 水生态保护:从“末端治理”到“源头修复”

流域综合治理:通过“山水林田湖草沙”一体化保护,结合数字孪生模拟生态流量、水土流失等过程,制定差异化修复方案(如黄河流域生态保护中,通过数字模型优化水库下泄生态流量,修复河道湿地);

蓝绿空间融合:在城市更新中推广“海绵城市”技术(如透水铺装、雨水花园),结合智慧管控平台动态调节雨水径流,实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭”。

三、产业融合:催生水经济新业态与增长极

新质生产力推动水利水务与数字经济、绿色经济、循环经济深度融合,催生智慧水务服务、水权交易、水文化旅游、环保装备制造等新产业,释放经济潜力:

1. 智慧水务服务产业

面向政府、企业的水务数字化解决方案(如SaaS平台、AI算法服务)成为新兴市场。例如,第三方科技公司为中小城市提供“智慧水务整体打包服务”,涵盖感知设备、数据平台、运维管理,市场规模预计2025年超500亿元。

2. 水权交易与生态产品价值实现

通过区块链技术构建水权交易平台,明确水权归属,推动跨区域、跨行业水权流转(如甘肃、宁夏已开展黄河流域水权交易试点)。同时,生态修复项目可通过“生态产品价值核算(GEP)”实现市场化变现(如云南抚仙湖生态修复带动周边文旅产业年增收超10亿元)。

3. 环保装备与技术服务

再生水设备、智能监测仪器、水生态修复药剂等细分领域快速增长。例如,国产膜分离设备(如反渗透膜、超滤膜)市场份额从2015年的30%提升至2023年的60%,部分技术与国际接轨。

4. 水文化旅游与休闲经济

依托水生态资源,发展水利风景区、滨水休闲带、水上运动等业态(如杭州京杭大运河国家文化公园、成都锦江绿道),推动“水经济”从单一功能向“生态+文化+消费”复合价值转型。

四、挑战与前景:政策、技术与市场的协同驱动

尽管前景广阔,水利水务发展新质生产力仍需突破以下瓶颈:

技术瓶颈:部分核心技术(如高精度水文模型、长寿命管材)仍依赖进口,需加大研发投入;

数据壁垒:跨部门(水利、气象、环保、城建)数据共享机制尚未完全打通,影响数字孪生应用效果;

机制约束:传统水务管理体制(如公益性与经营性职能交叉)可能制约市场化创新活力;

投资压力:智慧水利、管网改造等项目初期投入大,需探索“政府+市场”多元融资模式(如专项债、REITs)。

未来前景:随着“十四五”水安全保障规划、“数字中国”“双碳”等国家战略的推进,水利水务新质生产力将呈现以下趋势:

政策加码:国家及地方将持续出台支持智慧水利、再生水利用、绿色水利工程的政策(如补贴、税收优惠);

技术融合加速:AI、数字孪生、新能源等技术将与水利业务深度绑定,形成标准化解决方案;

市场空间广阔:预计2030年水利水务新质生产力相关市场规模将超万亿元,涵盖智慧化改造、绿色技术研发、水生态服务等全链条。

结论

水利水务领域发展新质生产力是应对水资源短缺、水旱灾害、水生态退化等挑战的关键抓手,也是推动行业从“传统工程”向“智慧生态”、从“要素驱动”向“创新驱动”转型的核心路径。通过数字技术、绿色技术与产业模式的深度融合,水利水务将成为支撑经济社会高质量发展的“新引擎”,为全球水治理提供“中国方案”。

当前位置:

当前位置: